不登校の理由は「わからない」でも大丈夫

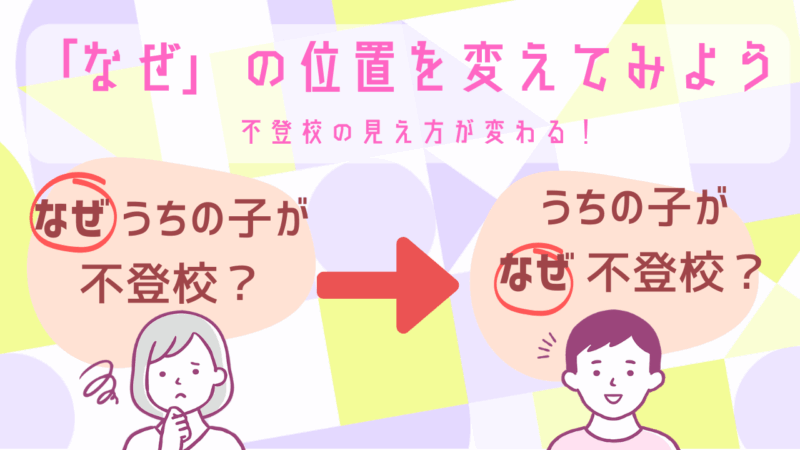

子どもが学校に行けなくなったとき、多くの親御さんが「なぜ?」と理由を知りたくなります。

でも実際に一番多い答えは、「わからない」です。

それは、子ども自身にとっても同じこと。

「行けない理由がわからない」からこそ、戸惑いの中で過ごしている子が多いのです。

でも大丈夫。無理に答えを見つけようとしなくてもいいのです。

親が焦って「原因」を追い詰めるより、今子どもが話してくれることをそのまま受け止めてあげることが、一番の安心につながります。

「理由がわからない」ことは珍しくない

不登校の理由としてよく想像されるのは、いじめや先生との不和などですが、実際には少数派です。

最も多いのは「自分でも理由がよくわからない」という答え。

本人が「わからない」と言っているときは、私たち大人もそれ以上問い詰める必要はありません。

原因を探すことよりも、安心して気持ちを表せる場をつくることが、子どもにとっての支えになります。

信頼関係を少しずつ育てる

私が子どもと話すときは、保護者の方には席を外していただき、約束した内容は外に漏らしません。

それは、「安心して話していいんだ」と思える関係をつくるためです。

やがて子どもが、こんなふうに本音を口にしてくれることもあります。

逆に「最後まで理由はわからない」という子もいますが、それもOK。

不登校は単純な原因を取り除けば解決するものではないからです。

原因探しよりも、サインを受け止めよう

「理由さえ分かれば解決できる」と思いがちですが、無理に原因を探ろうとすると、かえって子どもを追い詰めてしまうこともあります。

過去のつらい体験を思い出したり、うまく言葉にできない自分を責めてしまうケースもあります。

それよりも、いま見えている子どものサイン——表情・言葉・沈黙——を受け止めてあげることが、次の一歩につながります。

受け止めることで、再び前を向けたケース

たとえば、ある中学生の男の子は、志望校に合格した直後に学校へ行けなくなりました。

本人も「理由はわからない」と話していましたが、ご家族は焦らず、しばらく休ませる選択をしました。

結果的に、時間をかけて気持ちを立て直し、転校を経て高校・大学へと進学しています。

「わからない」というサインを、否定せずに受け止めたことが、彼の回復のきっかけになりました。

このように、「待つ勇気」「信じる姿勢」が、お子さんの力を引き出すことがあります。

REOでは、同じようにお子さんを見守り、支えた保護者の方々の声も紹介しています。

リアルな体験談から、きっと参考になるヒントが見つかるはずです。

不登校からの進学──「今できる選択」を知る

「高校には行きたい」「将来は大学に行きたい」という声は、多くの不登校の子どもたちから聞かれます。

進学の道はひとつではありません。いま学校に通えていなくても、未来への選択肢はきちんと用意されています。

高校進学をめざす場合は、REO高等部のような通信制サポート校で、自分のペースに合わせて学びを続けることができます。

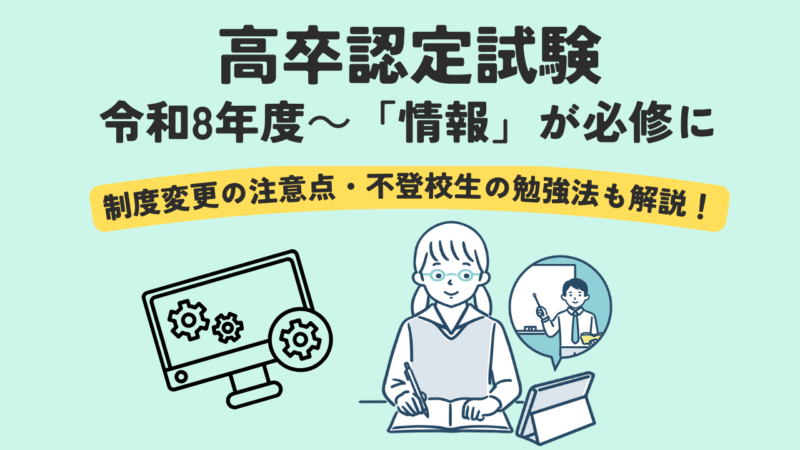

また、「高校を卒業していなくても大学進学を目指せる」制度として、高卒認定試験もあります。

まとめ|「わかること」を大切に

不登校の理由が「わからない」ままでも問題ありません。

大切なのは、子どもが今見せてくれている小さなサインや言葉——つまり「わかること」を大事にすることです。

焦らず、寄り添い、支えていく。その積み重ねが子どもにとっての力になります。

(本記事は、REO代表 阿部伸一著『「不登校」は天才の卵』から一部抜粋・改変したものです)

困ったときは、ひとりで抱え込まないで

保護者の方お一人で不登校のお子さんを支えるのは、とても大変なことです。

どうか「親としての責任」と思い込みすぎず、安心してご相談ください。