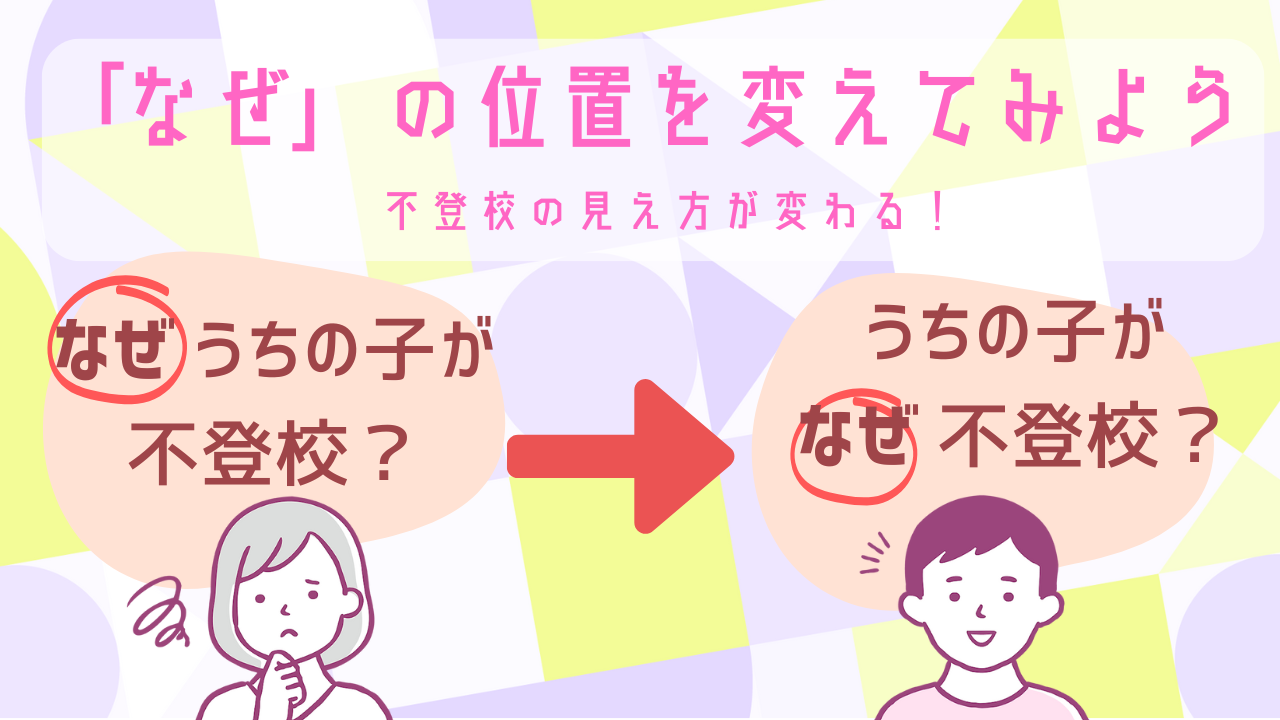

「なぜ」の位置を変えると、不登校の見え方が変わる

「なぜ、ウチの子が不登校なのか?」と考えるのは自然なことです。ただ、少しだけ言葉を変えてみてください。

「ウチの子がなぜ、不登校なのか?」

同じ言葉でも、「なぜ」の位置をずらすだけで意味合いが変わり、向き合う相手が“世間”から“わが子”へと切り替わります。

本記事では、REO代表の阿部の著作『不登校は天才の卵』 の内容をもとに、保護者の皆さまに安心していただけるよう

「不登校の親の不安が軽くなる考え方」をお伝えします。

「なぜウチの子が〜」は“世間体”への問いになりやすい

という気持ちから発せられがちな問いは、結果的に自分の世間体を守るための視点になってしまうことがあります。

「ウチの子がなぜ〜」は“わが子”への問い

対して、「ウチの子がなぜ〜」は、わが子の内側に目を向け、本当の理由を丁寧に探ろうとする姿勢です。発想が切り替わるだけで、原因理解や環境調整、具体的な支援の一歩が始まります。

こうした親の姿勢を支えるために、国の法律も不登校への理解を広げる方向へ進んでいます。

不登校支援に関する法律について、詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

不登校は“学校に行っていないだけ”——価値が下がるわけではない

なんとなくネガティブな印象を持つ方も多いですが、不登校とは、学校に行っていないという状態を指すだけです。犯罪をしているわけでも、誰かを傷つけているわけでもありません。

それでも「不登校は恥ずかしい」と感じるとき

お子さんの良いところを思いつく限り挙げてみましょう。やさしさ、正義感、創作のセンス…。そのリストの中で「学校に行く」はどれほど重要でしょうか?

堂々と外に出よう

親も子も「世間の目」を感じやすいからこそ、親が堂々としていることが大切です。知り合いに「学校に行っていないの?」と聞かれても、胸を張って「はい、そうです」と答えてください。それは、子どもが自信を取り戻す何よりの力になります。

→ これは子どもに「引きこもっていろ」と伝えるのと同じです。

まとめ|「なぜ」を変えて、子どもと向き合う一歩を

不登校は「学校に行っていない」という状態を示すだけで、子どもの価値を下げるものではありません。

大切なのは「なぜウチの子が」と世間に問うのではなく、「ウチの子がなぜ」と子ども自身に目を向けることです。

その視点の転換が、親子の安心や信頼につながり、次の一歩を見つけるきっかけになります。

どうか周囲の目にとらわれすぎず、子どもと一緒に歩んでいけるよう意識してみてください。

不登校に向き合う際の支援や学びの場については、こちらの記事も参考にしてみてください。

困ったときは、ひとりで抱え込まないで

保護者さまだけで、不登校のお子さまを見守っていくには不安や悩みがつきものです。

REOでは、不登校のお子さまの状況や保護者さまが感じているご不安についてもご相談いただけます。

お気軽に下記のお問い合わせフォームや公式LINEよりご連絡ください。